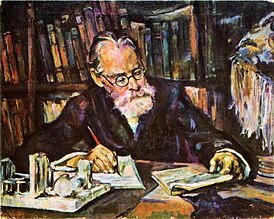

Николай Михайлович Никольский

Биография

Николай Михайлович Никольский (1 ноября [13 ноября] 1877, Москва — 19 ноября 1959, Минск) – выдающийся русский советский историк, библеист и востоковед. Он родился в семье крупного ученого-востоковеда Михаила Васильевича Никольского, который считается основателем ассириологии в России.

Никольский окончил Московский университет в 1900 году и преподавал историю в гимназии, сочетая учительскую работу с научными исследованиями. Во время студенческих лет он познакомился с марксистско-ленинской теорией, которая оказала большое влияние на его жизнь и деятельность. После Великой Октябрьской революции Никольский активно занимался научно-исследовательской и организаторской работой, преподавал в Московской Социалистической академии общественных наук и был одним из организаторов и профессоров Смоленского государственного университета.

В 1921 году Никольский переехал в Минск, где стал профессором Белорусского государственного университета и начал работать в составе Академии наук БССР. Он был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР в 1946 году и был депутатом Верховного Совета Белорусской ССР в 1947 году. За свою научную деятельность Никольский получил звание заслуженного деятеля науки БССР.

В годы Великой Отечественной войны Никольский находился в партизанском отряде, отказавшись сотрудничать с гитлеровцами. В это время он продолжал свою научно-исследовательскую работу и написал несколько книг, в том числе "Частное землевладение и землепользование в древнем Двуречье" и "Этюды по истории финикийских общинных и земледельческих культов".

Никольский был автором многих работ по истории религии и истории Древнего Востока. Он специализировался в изучении семитских языков, клинописи и библейской критики. Никольский был первым историком религии, который познакомил широкие круги русских читателей с достижениями библейской критики. Он также являлся убежденным сторонником школы Юлиуса Велльгаузена и перевел его работу "Введение в историю Израиля".

Николай Михайлович Никольский скончался в 1959 году, оставив после себя огромное научно-педагогическое наследие и множество учеников, которые продолжили его работу. Его взгляды и исследования оказали значительное влияние на развитие исторической науки в России и за ее пределами.